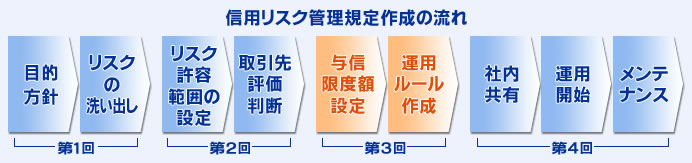

さあ、取引先の企業ごとに与信限度額を設定する段階を迎えました。

さあ、取引先の企業ごとに与信限度額を設定する段階を迎えました。

とはいってもなかなか難しい作業です。もちろん、与信限度額設定の公式などありません。とりわけA社のように企業としての信用リスク許容枠を決めた後に各取引先の与信限度額を設定する場合は、いわば枠の取り合いになるので、なおさらです。

部署ごとの判断の違いや利害も絡み、社内から意見が噴出します。

「このお客様はこれじゃ足りない」「これでは現在の受注もオーバーしている」「このお客様は有望企業なので是非これだけ欲しい」……と。意見はなかなかまとまりません。

その点、外部評価をベースとする方法には、意外なメリットがあります。社内の意見をまとめやすいのです。 (1)独自の基準と経験に基づいた外部のプロの判断である (2)自社の取引先以外の企業も見ている (3)社内の利害とも関係がない――といったことが大きなメリットとなって、受け入れやすくなる効果です。

こうした点も踏まえて、A社では、外部評価をベースに、個別与信限度額を設定するルールを打ち出しました。

外部評価を基準に自社のランク付けに引き直し、そのうえでA社独自の工夫を加えました。高評価企業にはより高い倍率、低評価企業にはより低い倍率をかけるという味付けです。さらに取引先の年商規模も考慮しました。

こうして個別与信限度額の設定ができました。

しかし、これで終わりではありません。最終チェックが必要です。

個別与信限度額の合計が、会社全体として設けた信用リスク許容範囲に収まっているか、つまり会社の体力に見合っているかどうかの判断が必要になります。個別からのアプローチと全体からのアプローチの間で齟齬がないかチェックした後、最終決定としました。

与信限度額は二重設定

個別与信限度額が決まり、その範囲内であれば自由と考えるのはやや早計です。運用上のルール作りも欠かせません。

A社では、財務担当者が決めた与信限度額を「与信限度上限額」と位置づけ、その範囲内で各担当部署でさらに「安全圏」と判断できる取引金額を決めることにしました。会社全体として決めた「全社ルール」に対して、担当部署の判断を加味した「自主ルール」の二重にすることで、より信用リスクを小さくしようという工夫です。

この「自主ルール」が実際に運用されている与信限度額となります。仮に「与信限度額」をオーバーしても「与信限度上限額」に達していなければ取引はOKですが、自主ルールを超えるリスクを負うことになります。

与信限度額の設定、変更は役員会の承認が必要

信用リスク管理規程の設定の手続きですが、コーポレート・ガバナンスの観点からも当然、役員会の承認が必要となります。

規程はいったん決めたら神聖不可侵の「憲法」というわけでもありません。自社を取り巻く経済情勢の変化や企業の成長に合わせた見直しが適宜必要になってくる場面もあります。変更の際も役員会の承認が必要な手続きとなってくると考えるべきでしょう。

個別取引の承認については、A社では、経営に影響を与える高額取引の場合は役員会の承認、それ以外は財務担当役員の承認としました。

上限見直しは1年に1回

規程全体を見直すほどではないが、例外的に個別に一部変更したい場合も出てきます。個別変更のルールも用意しました。

スポット的に取引の受注が増えて限度額がオーバーしてしまう場合には、「限度変更の申請手続き」をとる仕組みです。限度額の上限以内であれば基本的には承認されますが、その際、取引先の格付情報などのチェックを行うこととしました。

しかし、こうした個別見直しを積み上げていけば全体の見直しになるというものでもありません。毎年取引額が変わらない取引先の場合は、当初の上限を見直す機会がないままに過ぎてしまうことになるからです。

そこでA社では年に1回、上限の見直しを行っています。日本で多い3月期決算企業の場合、企業の財務データが更新され、民間信用情報機関は9-10月に評価を改訂しているケースが多くなります。

このため、A社は10月末に更新された外部評価を取得して11月に社内格付けを決定、11月末に役員会に稟議を提出する段取りを踏んでいます。これに合わせて、外部評価のない企業を自社で再評価しています。

与信限度額を決めても、決めただけで実際にはうまく運用できていないケースも少なくありません。

与信限度額を決めても、決めただけで実際にはうまく運用できていないケースも少なくありません。

そうした轍を踏まないよう A社では、原則月末に与信限度額が守られているどうかを受注金額と売掛金残高でチェックしています。

信用リスク管理の導入は、予期せぬ副次効果ももたらしました。売掛金の回収早期化が進んだのです。

営業担当者は従来、請求が確定した案件について売掛金回収にまでは関心を払っていませんでした。しかし、信用リスク管理が導入されてからは、与信限度額が限られているため早く回収しないと次のビジネスの展開に差し支えが出かねないのです。

営業担当者が売掛金回収にも関心を持つようになった結果、回収が遅延するような案件の発生率が下がったというのです。

信用リスク管理は、企業の資金繰りの改善にもつながっているのです。