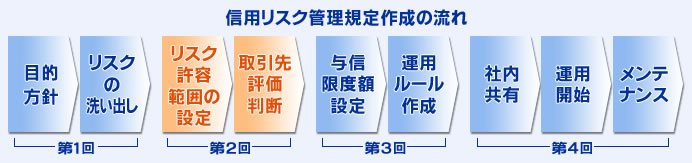

前回は、企業が抱えるリスクを洗い出して、信用リスクの許容枠を設定するまでを紹介しました。

前回は、企業が抱えるリスクを洗い出して、信用リスクの許容枠を設定するまでを紹介しました。

次に必要になるのが、信用リスクの範囲を決める作業です。これも業種や企業のポリシーによって異なってきます。

一般的には、取引先が倒産した場合に100%損失となる「売掛金」だけを信用リスクとしている企業が大半です。IT産業に属するA社は、その特性上、「売掛金」に加え「受注金額」も信用リスクとみなすことにしました(「売掛金」とは要するに物は売ったけどおカネをもらっていない金額のことです)。

例えばシステム開発を受注したものの途中で事業が中止になってしまった、という場合が想定されるからです。そういうケースに備えるためには、「売掛金」だけでは不十分です。自社だけが100%リスクを負わない形で契約するという方法もありますが、世の中そういう契約ばかりではありません。

また受注と同時に、自社ではヒト、モノ、カネが動き出しており、実際の回収リスクは受注も売掛金と変わらない、と判断されるからです。

逆に建設業などの場合は、「受注金額」ではなく「仕掛り」で見ているケースもあるようです。「仕掛り(品)」とは、「仕事に手をつけているがまだ完成していないこと(製品の場合は作りかけの製品)」のことです。

1件あたりの受注金額が巨額となる建設業の場合、「受注金額」を基準にすると、途端に「与信限度額」いっぱいとなってしまいます(「与信限度額」とはやさしく言えば、この金額までなら貸してもいい→取引してもいい、受注してもいい、代金後払いにしてもいい、金額の上限のことです)。これでは、もっと受注活動を積極展開しなければならない場面であっても、「これ以上受注できない」なんてことになりかねず、かえって企業活動にとっては逆効果、障害ともなりかねません。

このため、こうした企業では、「受注金額」の代わりに「仕掛り」という基準を用意しているのです。信用リスクの範囲の設定は、業種や企業に応じて、現実的で役に立つ決め方が求められます。

資金繰りから信用リスクを考える

信用リスクを考える上で、「資金繰り」の観点も必要になります。

第1回で紹介した信用リスクの許容枠の考え方では、資金繰りの視点が抜け落ちていました。

資金繰りに行き詰るとは、要は「おカネが(究極的な)ピンチに陥る」ことです。

企業社会では支払い能力がなくなった企業は通常、取引相手にされなくなることから、倒産の危機です。

会計上の概念である「純資産」(自己資本のこと)をもとに、いくら「企業の体力」があると言ってみても、現実におカネが続かなければ、イコール倒産です。

おカネが続く範囲内でないと信用リスクの許容枠も絵に描いた餅になりかねません。

そう考えると、信用リスクの許容限度は、万一回収不能リスクが現実化しても資金繰りに支障が生じない程度の金額ということになります。そこで、企業によっては「運転資本」をリスク許容枠設定のベースにしているケースもあります。「運転資本」とは、「運転資金」とも呼ばれ、日常の事業活動を遂行するうえで必要なおカネのことです。

少々話がそれますが、企業にとって資金繰りは極めて重要です。企業が赤字になると倒産の危険性は高まりますが、赤字=即倒産ではありません。

ところが資金繰り破綻=倒産です。

「黒字倒産」という言葉があります。業績は黒字なのに(先行き暗いということで銀行などから新規融資を断られ)資金繰りがつかなくなって倒産してしまうことです。資金繰りは死活問題なのです。

家計で考えるとわかりやすいかもしれません。住宅ローンの返済も済んでいる自宅をもつような家庭であったとしても、主たる稼ぎ手が病気やケガ、不慮の事故、失業などで収入が突然途絶えてしまい、貯えもなく借りるあてもなければ、おカネにひどく窮する事態が想像されます。こういう状態は、企業にとっては万事休す=倒産です。

信用リスクに話を戻します。

ストックばかりに目を向けてフローを考えずにいると、こうした重大な落とし穴が待っています。

このため、A社では、信用リスク管理と「貸倒引当金」の算定を連動させることで、この問題の解消を図るようにしました。ある金額が回収不能となっても自社の資金繰りが窮地に陥らない範囲にするのが狙いです。

つまり、貸倒引当金を積める範囲が企業にとって信用リスクの許容範囲の上限になる場合があることに十分な注意が必要です。

説明抜きに素人泣かせの難しい言葉を使ってしまいましたが、くじける必要はありません。

「貸倒引当金」とは、売掛金や貸付金など今後回収する予定のおカネのうち、実際には返ってこない恐れがあると見積もられる額のことです。「貸し倒れ」だの「引当金」だのと難しげな言い回しですが、「貸し倒れ」とは、要は「貸したのに返ってこないおカネ」のこと。「焦げ付き」と言ったりもします。企業はそうした事態も見越して、その分(金額)を織り込んで活動しています。

こうした会計上の「手当て」「備え」をすることを、「引き当て」と言ったり「積む」と言っているだけのことです。

信用リスクの考え方の大枠が固まりました。次の段階として、取引先ごとに与信限度額を設定しなければなりません。個別の取引先ごとに評価を下し、取引の可否などについて判断を下していくわけですが、そのためには、取引先の情報を幅広く集める必要があります。

具体的には、商号、代表者名、本社住所に始まり、支店住所、電話、FAX、創業年月、沿革、役員名、兼職、社会的地位、名誉、従業員数、土地、建物等固定資産、月商、昨年度売上げと営業利益、経常利益、風評、業暦、業界地位、販売先、仕入先、取扱商品、取引金融機関、会社案内、ホームページの有無など、欲しい情報は多岐にわたります。

企業のホームページなどがあれば、ある程度調べることも可能ですが、ホームページをもっていない場合や記載内容が不十分なケースもあります。

最も必要とするデータは財務データです。「財務諸表」(決算書ともいう)と言って、「貸借対照表」、「損益計算書」など企業の業績や保有する財産の状況を説明する書類のことです。これらを提出してくれるよう取引先に直接求める方法もありますが、断られるケースもあります。また営業担当者や審査担当者にとって相手先に直接聞きにくいことでもあります。

取引先評価の前提となる情報収集には、大変な労力と時間を覚悟しなければなりません。

そこでA社では、取引先の評価を主に次の3つの方法をとることにしました。

- 「外部情報の活用」です。民間信用調査機関などが企業情報や財務情報を専門に収集しており、企業評価や信用格付けの提供も始めています。そこにデータがある場合には、これらを活用します。

- ない場合は、仕方がありません、取引先に財務諸表提出を直接お願いし、入手できれば「自社で財務評価」します。

- 入手できない場合は、担当者が訪問などで得た感覚に基づいて「自社で定性評価」をします

――の3つです。

「定性評価」は、営業担当者や審査担当者が取引先からヒアリングしたり、商談時の雑談、実際に会社を訪問して観察で得た情報、同業他社や地域の人から得た情報をもとに、いくつかチェックポイントの項目を決めてそれぞれ点数を付けて合計し、それを5~10段階の社内「格付け」に直すという作業です。

出版されている金融機関の審査マニュアルなどを読みながらの手探りの作業となりました。